「昭和30年代は、三味線がチントンテンと鳴っててね…」(お蕎麦屋さんの証言)

- 大塚には「三業地」があった

- 大塚の三業地はどこにある?

- かつての三業地を歩いてみる!

- ”蛇行”と”高低差”が示す川の存在

- お寺の大きな看板を発見!行ってみると…

- お蕎麦屋の女将さん 貴重な証言

- 最後に

大塚には「三業地」があった

大塚駅の南口からほど近いところに「大塚三業通り」という看板が掲げられています。

”三業”とはあまり聞きなれない言葉ですが、どういう意味でしょうか。

”三業”とは、料理屋、待合(=お茶屋さん。芸妓さんと遊べる場所)、置屋(=芸妓さんを抱えているところ)の3業態のことを指します。つまり、この大塚三業通りには、かつて、そのようなビジネスを営むお店が集まっていました。

そういうエリアを「三業地」とも言います。実は、大塚には、東京の城北エリア(板橋区、豊島区、北区、足立区、荒川区)の中で、最大の賑わいを誇った三業地がありました。今の大塚からは想像もつきませんが…。

その大塚の三業地。今はどんな雰囲気なのか。少し歩いてみました。本で調べたことも付け加えてレビューします。

大塚の三業地はどこにある?

大塚の三業地はだいたいこの辺りにありました。

駅から歩いて2分程度で、三業通りの入り口に到達します。

かつての三業地を歩いてみる!

いざ三業地のメインの通りを歩いてみます。

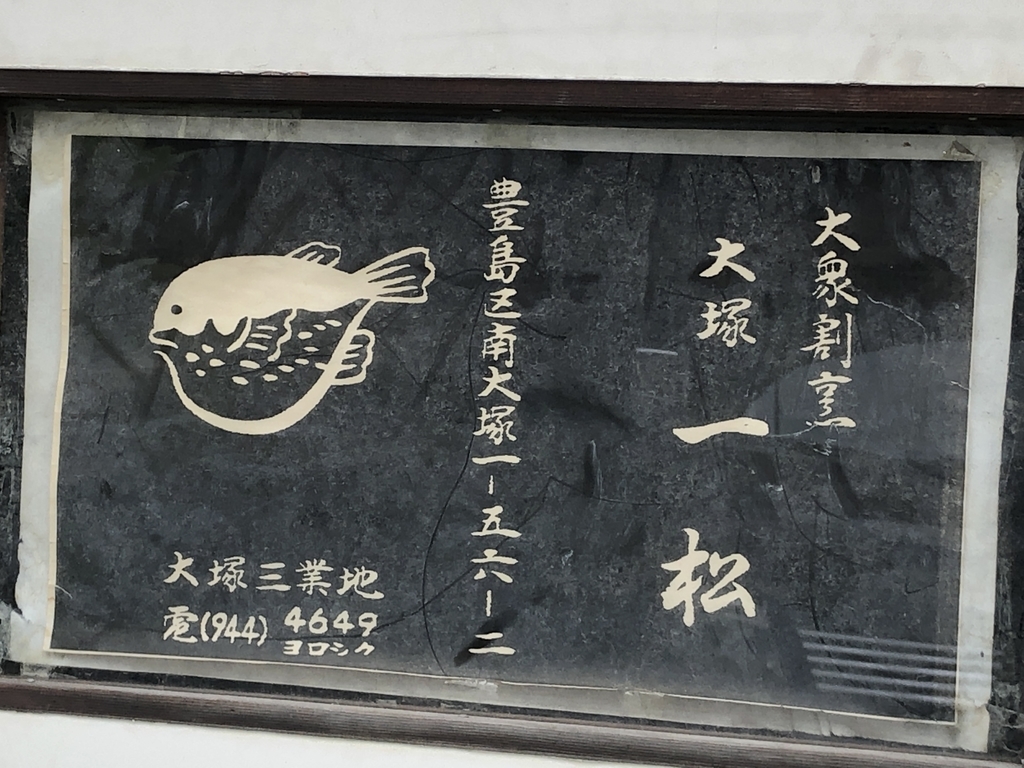

古くからやってらっしゃるような、料理屋さんっぽいお店がありました。

和服姿の女性が写る写真が、店先に貼ってあります。これは芸妓さんなのだろうか…。

また料亭っぽいお店が。

同じお店に「大塚三業地」と記した案内も掲げてありました。場所の記憶をつないでいるのでしょうか。

こちらは敷地内に大きな庭木のあるお店です。

趣きのあるお店が、かなりの頻度で出現します。

と、思うといきなりラブホテルが…。

公的には認められていませんでしたが、置屋で、客が芸妓と一夜を共にすることは、いわば黙認だったそうです。そういう色街の遺伝子がこういうラブホテルに受け継がれているのかもしれません。

今でも三業地の組合がある!

界隈をフラフラと歩いていると、動物病院の建物に「三業組合」の看板を発見!

組合があるということは、今でも芸妓さんたちがいるということでしょうか…。それにしてもなぜ動物病院に組合があるんだ…?という謎…。

”蛇行”と”高低差”が示す川の存在

さて、メインの通りに話を戻します。

メインの通りはうねうねと蛇行しています。ここにはかつて谷端川という川が流れていました。

少し先を行ったところでも…

やっぱり曲がってますね。

川を暗渠化した(川にフタをした)のが一目瞭然の、見事な蛇行っぷりです。最初から道だったら、こんな蛇行させて通すはずもありませんからね。

道の両側にも注目してみます。

メインの通りから横に入る細道。

通りからせり上がるように高低差がついています。

こちらは…。

メインの通りからは少し離れていますが、かなり土地に傾斜がついています。逆に言うとメインの通りが一番土地が低いことになります。周囲との高低差からも、川の存在が感じられる。写真の傾斜はきっと谷端川が台地を削った跡ですね。

三業地のお店は、かつてのお店はこの川岸に並んでいたそうです。店の灯りが水面にキラキラしてそれは綺麗だったのだとか。

お寺の大きな看板を発見!行ってみると…

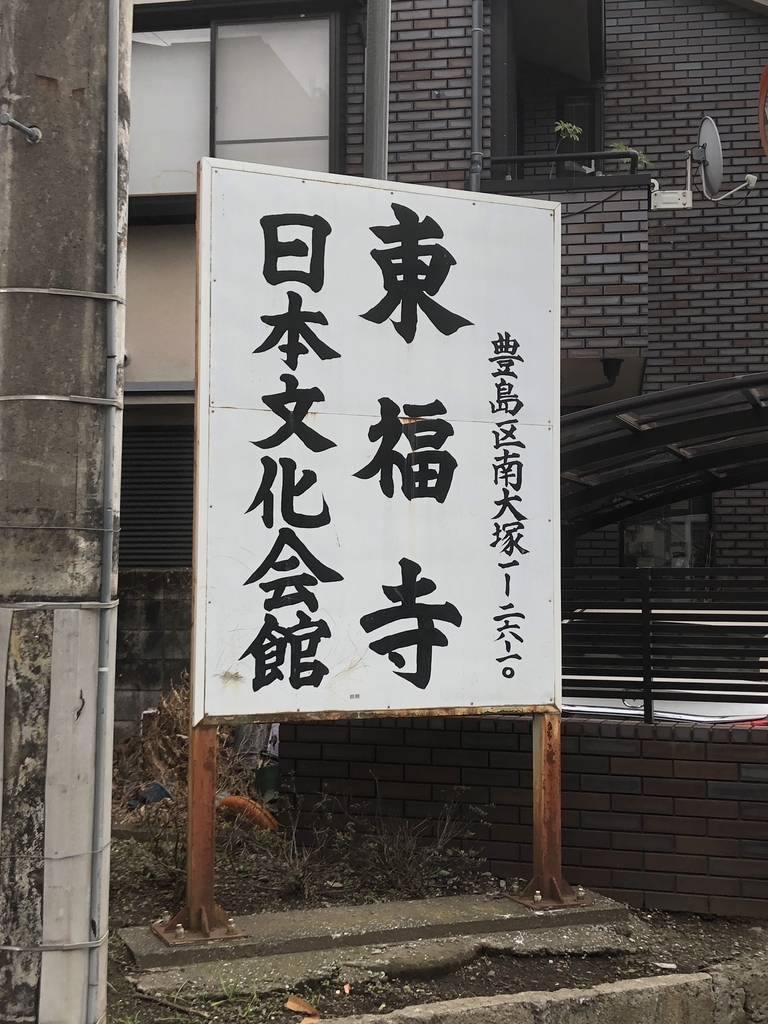

メインの通りを歩き続け、かつて料亭だったっぽい建物が尽きてきたかな…と思うところで、お寺の大きな看板を見つけました。

通りから左折してみると、実際にお寺、ありました。

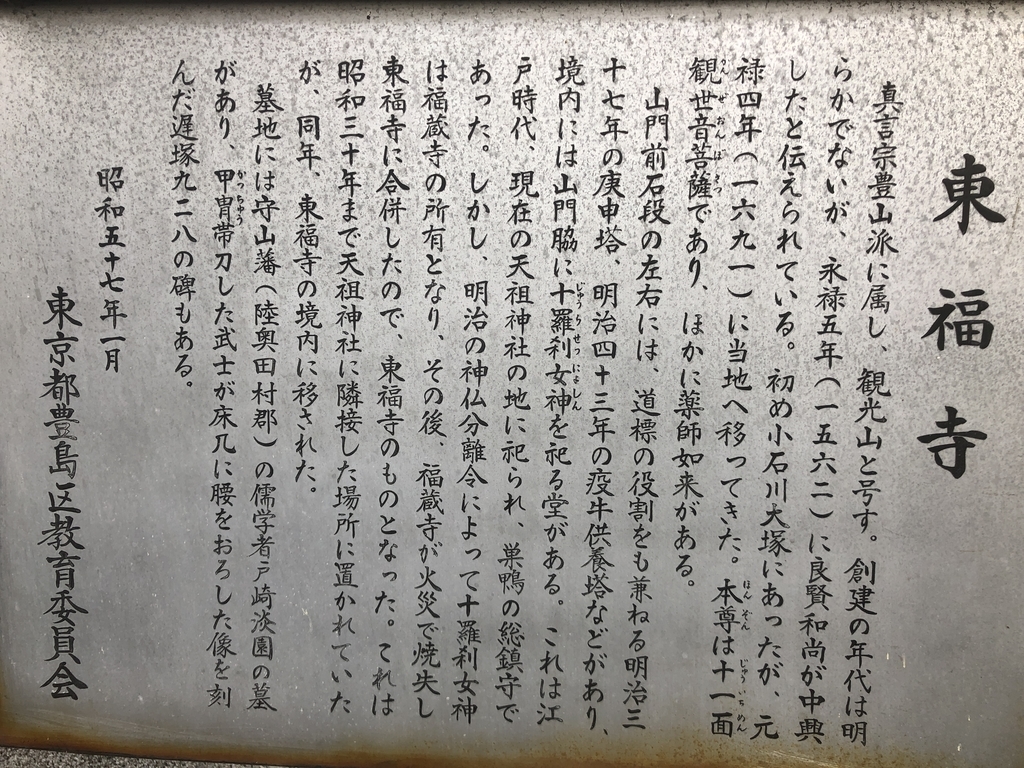

東福寺というお寺でした。少なくとも室町時代からはあったそうです。

江戸幕府以前からあるということなので、なかなかに古い。

豊島区は農村だった?!。

石段の脇に面白い石碑がありました。

「疫牛供養」とあります。文字通り、疫病にかかった牛を供養するために、明治43年、牛乳搾取業巣鴨支部(そういうものがあったのか!)によって建てられたものです。

今では信じられませんが、明治の頃、池袋、大塚、巣鴨の界隈は牧場がたくさんありました。今でこそ、池袋など”副都心”などと言われて都会の顔してますが(失礼!)、明治期までは東京郊外の農村の様相を呈してました。この石碑は一つの証左です。

お蕎麦屋の女将さん 貴重な証言

歩いて冷えたこともあって、駅に戻りがてら三業地にあったお蕎麦屋さんに入りました。

いただいたのは「てんぐそば」。

このお店では、蕎麦の上にかき揚をのせたものをこう呼ぶのだそうです。とても美味しかった。冷えた体も温まりました。

お会計の際、昭和30年代からここに住んでいる、というお店の女将さんに三業地のことを聞いてみました。

すると…

- 私がここに来た昭和30年代は、三味線の音が賑やかな街だった。

- 料亭の前にはハイヤーがいつも待っていた。男の人(待合のお客さん)が、顔にキスマークをいっぱいつけてお店から出て来たのを見たこともある。

- 料亭は今では次々にマンションになってしまった。なかなか跡を継げる人がいない。

…という証言をしてくださいました。

この辺り、今では静かな街で、あまり商売っ気は感じられませんが、昭和30年代までは、全然違う性格の街だったんですね。

自分は大塚の三業地が盛んだったのは戦前のことか、と思っていたので、意外と新しい話でちょっと驚きました。…といっても60年前の話ですが。

最後に

東京の近代の歴史に触れながら歩くのはとても楽しい。奈良、京都のように千何百年前に○○があった、みたいな話はなかなかないけれど、見るべきところに注目して見れば、わずか150年かそこらの間で街が激変しているのを、そこここで感じることができます。

実は大塚はもう少し歩いていて、いろいろ発見できたので、また稿を改めて書こうと思います。