- 地元ローカルの博物館・資料館はおススメ!

- 最寄駅から徒歩5分!大田区立郷土博物館

- 絵画でわかる大田区~ものすごく多彩な表情を持つ土地~

- 大田区には伝統工芸がある!〜大森麦わら細工〜

- 大田区には(ネタの豊富な)多摩川がある

- 大田区には「文士村」があった

- 大田区には温泉で栄えた街があった

- 大田区は海苔の名産地だった

- 大田区には日本最大の空港・羽田空港がある

- 最後に

地元ローカルの博物館・資料館はおススメ!

最寄駅から徒歩5分!大田区立郷土博物館

さて、訪れてみた大田区立郷土博物館。こんな外観でした。

最寄駅は、都営浅草線の末端の駅・西馬込(にしまごめ)です。正直、言うとあまり用事がないところなので、最初は”うまごめ”って読むのかしら?なんて思ってしまいました。その西馬込から歩くこと5分で博物館に到着します。

絵画でわかる大田区~ものすごく多彩な表情を持つ土地~

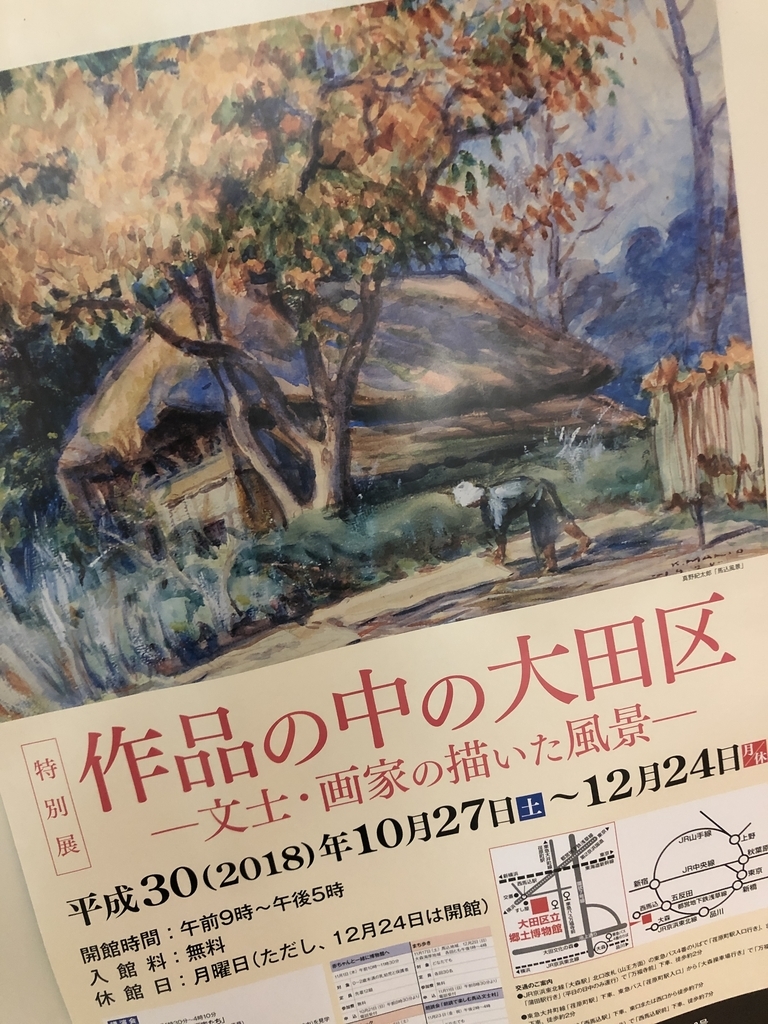

博物館に到着してみると、特別展開催中でした。その名も「作品の中の大田区」。江戸期以降の、大田区が描かれた図や絵画で、この土地を解説していこうという趣旨です。

これがけっこう良かった。起伏に富んだ地形、区を貫く東海道や多摩川、東側に広がる海や海上に造られた羽田空港など、多彩なテーマ別に解説がなされていました。

あまり大田区のことを意識せずに東京に住んでいたのですが、土地がいろんな表情を持っているという点では東京23区屈指かもしれません。

大田区には伝統工芸がある!〜大森麦わら細工〜

それでは、展示の中から自分の印象に残ったポイントを挙げておきます。

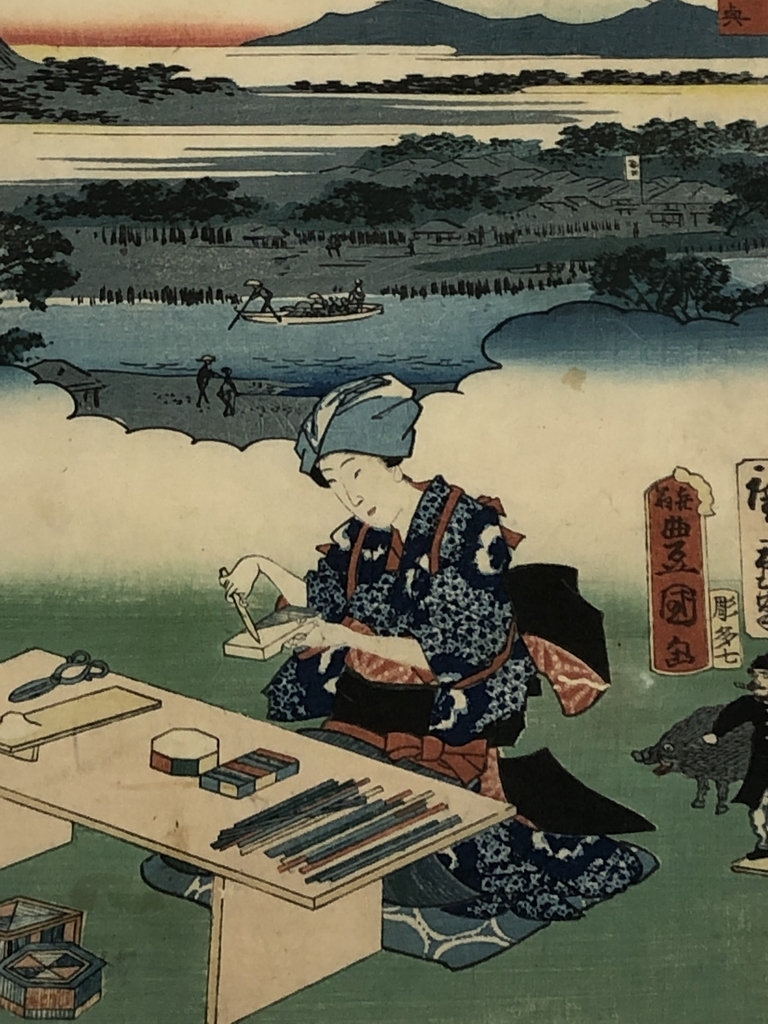

まずこちらの絵。「江戸自慢三十六興 大師河原 大森細工」。

時は江戸時代。絵の中の女性は何か作っています。これは「大森麦わら細工」というもの。

色とりどりに染めた麦わらが材料で、動物の姿を編んだり、木箱に貼ったりしていたものだそう。東京にわらを材料にした工芸があったとは!

別フロアに、麦わら細工の現物の写真があったので、挙げておきます。

大田区には江戸と京都を結ぶ大動脈・東海道も通っていました。この「大森麦わら細工」、東海道を行き交う旅人のお土産物としても、珍重されていたそうです。

大田区には(ネタの豊富な)多摩川がある

多摩川の渡し船

これは多摩川の渡し船「六郷渡し場の景」。描いたのはかの歌川広重です。

東海道と多摩川が交わるポイントには渡し場がありました。その名も「六郷の渡し」。この渡し場を題材に描かれた実に興味深い絵もありました。

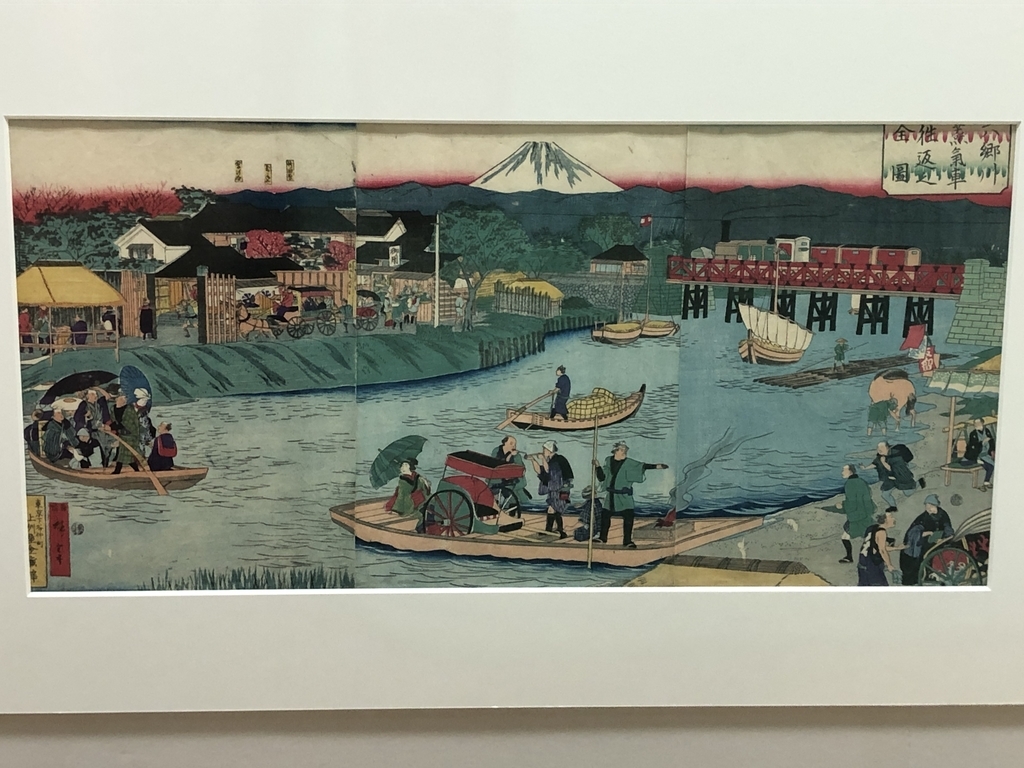

画名は「六郷川蒸気往返之全図」。絵の奥に注目してください。橋の上を蒸気機関車が走っています。そしてその手前には渡し船の模様。新旧の乗り物が、同じ画枠に収まっているんです。

絵が描かれたのは鉄道の新橋〜横浜間開通の前年である明治4年。開通の前の鉄道を、想像で描いたのでしょうか。いずれにせよ、前近代から近代へ時代が移行しようとする瞬間にだけ生まれる絵ですね。

多摩川の果樹栽培

え〜知らなかった!と思わず声を上げたのが、多摩川で果樹栽培が盛んだったということ。この絵は梨栽培の様子を描いたものです。「三十六花撰 東都六郷 梨子」。

多摩川の河川敷は果樹栽培に適しているらしく、江戸中期に大師河原を発祥として梨栽培が始まり、日露戦争前後に最盛期を迎えたとか。また桃も栽培されていたそうです。

多摩川の砂利

多摩川では江戸時代の中頃から砂利採掘が始まっていました。重量のある砂利は船によって、江戸に運ばれ、江戸城周辺の道路、武家屋敷の庭園や寺社境内の敷砂利に使われていたとか。

明治以降は近代建築・橋梁・鉄道の需要が高まり、生産量も伸びます。

実は、東急や京王など都心から多摩川に向かって走る私鉄も、当初は砂利の運搬がその大きな目的だったのです。

大田区には「文士村」があった

大田区の馬込・山王エリアにはかつて”文士(=作家)村”があったそうです。 博物館の解説を引用しておきます。

大正末期から昭和の初め、広義では、太平洋戦争終戦の昭和20年をはさみ戦後まで、馬込・山王周辺地域(旧大森区)に、尾崎士郎、宇野千代、萩原朔太郎、室生犀星、小林古径、川端龍子、川瀬巴水など多くの作家や画家が居住し、後に馬込文士村と呼ぶようになった。

自分も全員知っているわけではないですが、宇野千代のエッセイや、萩原朔太郎の詩集などは読んだことがあります。大田区って文学者の土地だったんですねえ。

もともと農村地帯だった大田区に人が移り住むようになったのは

- 関東大震災の被災者が多数移り住んだこと

- 鉄道、交通網の発達で宅地化が進んだこと

などが理由として挙げられるそうです。

ではなぜ、特に文学者が大挙して押し寄せるようになったのか?

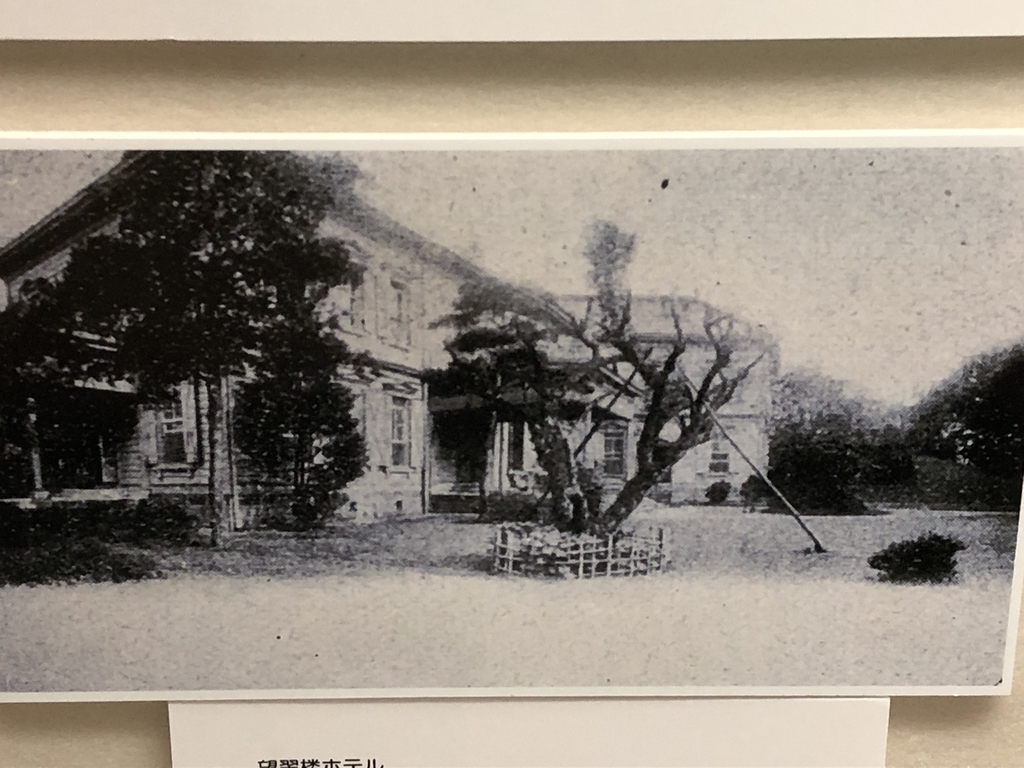

その理由の一つがこの望翠楼ホテル。

大正元(1912)年、現在の大森駅付近に開業。洋館2階建てで、各部屋に浴室やトイレを完備し、食事も洋式だったそうです。このホテルで文学者や画家たちが交流したことが、文士村誕生のきっかけになりました。

ホテル一つで人の動きって変わるんですねえ。今の大森にはあまり文学っぽい雰囲気は残っていないので、この文士村の存在、本当に意外でした。

大田区には温泉で栄えた街があった

大田区にある森ケ崎海岸。自分は初めてその名を知りました。場所はこの辺り。

蒲田駅や羽田空港のすぐ近くですね。この辺りはかつて料亭街だったそうです。

きっかけは明治32(1899)年に鉱泉が発見されたこと。鉱泉旅館「光遊館」というものができ、明治30年代後半から40年代にかけて宿泊客が増加。大正時代には旅館や料理屋が20軒ほど立ち並んだそうです。

さらに海水浴場が大正13年に開設されたこともあって、森ケ崎一体は急速に発展を遂げました。

ただ戦時中、その料亭街は大田区のできた工場の工員寮に姿を変え、今、鉱泉街であった面影は、大森寺にある記念碑から感じるほかないそうです。

大田区は海苔の名産地だった

江戸時代、品川から大森にかけて養殖されていた海苔は「浅草海苔」として江戸の名産品の一つでした。

でも浅草でないのに、なぜ浅草?

一説には、この地で採れた海苔を加工するのが浅草だったから、と言われています。

こちらの絵は歌川広重の「名所江戸百景 南品川鮫洲海岸」。

浅瀬にヒビ(篊と書く)と呼ばれる小枝や竹を建て、そこに海苔の胞子を漂着させて、生育させていました。この方法は徳川吉宗の時代から始まり、この地域を海苔の名産地として発展させる契機となりました。

ちなみに日比谷(ひびや)という地名の”ひび”もこの”篊”に由来するという説もありますね。

大田区には日本最大の空港・羽田空港がある

言わずと知れた日本の空の玄関・羽田空港。その歴史をひも解いてみるとけっこう面白い。

空港はもともと田んぼだった?!

羽田空港があるのは多摩川の河口。元々低湿地でしたが、江戸時代の後期、新田開発されます(=地元の名主・鈴木さんが開発したので鈴木新田という)。

しかし、海の間近であったため、事あるごとに沿岸の堤防に穴が開き、海水が浸入してきそうになっていました。そこで住民たちは、守護神として堤防の上に稲荷社をまつりました。それが”穴を守る”=穴守稲荷神社。

こちらは明治時代に描かれた穴守神社。大きな鳥居が幾つも立っていて、けっこう立派です。

この神社からは房総半島まで見晴るかすことができ、当時はけっこうな観光地だったのだとか。そもそも京急線もこの神社への参拝客のために敷かれました。

※もう一度、同じ過去記事を引用しておきます。

ニコタマが行楽地だった頃〜「東京」いまむかし@東京都立中央図書館〜 - 歴史探偵

田んぼから大空港へ

鈴木新田の地に、羽田空港の前身である東京飛行場が開場したのは昭和6年のこと。日本初の国営民間航空専用空港でした。

こちらは昭和7年の東京飛行場を描いたものです。

その後、太平洋戦争の敗戦を機に、羽田空港の管轄は米軍へ(ハネダ・エアベース)。その際、穴守稲荷も鈴木新田から現在地に強制移転させられます。飛行場が日本に返還されるのは昭和27年まで待たなければいけませんでした。

そのいきさつを文士村のところでご紹介した尾崎士郎はこう記しています。

(羽田は)今や、日本の表玄関であり、世界のはてからはてまで航路網をひろげて、日に百機以上の飛行機の飛立つ近代的な整備が完成するとともに、大小の赤い鳥居が幾百となく参道をうずめていた穴守稲荷は、狐の霊力を持ってしても、ついに時代の勢いに抗することはできなかった。

―尾崎士郎『京浜国道』(昭和32年)

穴守稲荷の運命に狐の霊力を絡めて語るところが、さすが文学者。

最後に

いろんな歴史的、地理的トピックに事欠かない大田区。23区の中でそんなに目立つ方の区ではないと思いますが(大田区の方、スイマセン!)、掘ってみるととても味わい深い土地だと思います。

この他にも大田区は、日蓮宗を代表する寺院である池上本門寺なども有しています。また実際の街歩きをしたら、このブログで報告します!